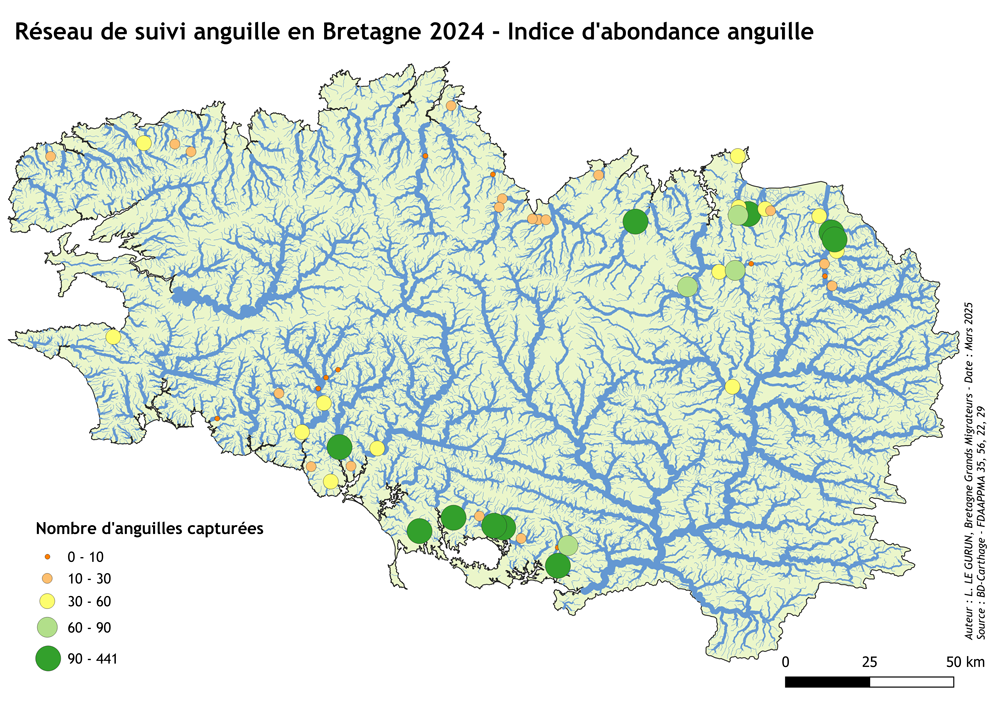

Réseau breton de suivi des anguilles 2024 : 1728 anguilles capturées sur 24 stations de pêche électrique

| Etat : | ||

| Tendance récente : |

Source : FDAAPPMAs 22, 29, 35 et 56 - Mise à jour : 27/03/2025

Pour alimenter le modèle national de prédiction des densités d’anguilles jaunes et d’échappement des anguilles argentées (Eel density analysis - EDA 2.3) , les opérations de pêche à l’électricité menées en routine dans le cadre des réseaux de contrôle et de surveillance de l'Office français de la biodiversité (OFB) pour évaluer la Directive cadre sur l'eau (DCE) ne suffisent pas. D'une part, les stations réparties sur l’ensemble du territoire couvrent mal certaines zones à forte densité d’anguilles, à l’aval des bassins versants ou dans les marais littoraux. D'autre part, toutes les données biologiques attendues ne sont nécessairement renseignées : taille, poids, diamètre oculaire, longueur de la nageoire pectorale... Les réseaux spécifiques anguille (RSA) viennent ainsi en complément sur les zones les plus favorables à l’anguille pour estimer la biomasse d’anguille jaune en place et d’anguilles argentées par le modèle EDA.

En Bretagne, un réseau spécifique anguille est en place depuis 2024 par BGM en collaboration avec les fédérations de pêche bretonnes. L'objectif du RSA est d’avoir un panorama de l’état de conservation de l’anguille en aval des cours d'eau bretons, reflétant la diversité de leurs habitats.

Un état annuel évalué à partir des indices d'abondance anguilles

Sur des stations à forte probabilité de présence d'anguilles dans les zones indemnes de repeuplement et éloignées d'une station DCE, des pêches à l'électricité sont réalisées selon le protocole de pêche d'indices d'abondance anguilles, méthode dérivée des Echantillonnages Ponctuels d'Abondance (EPA) mise au point par l'Université de Rennes 1 (Pascal Laffaille), l'EPTB Vilaine (Cédric Briand), BGM (Marie-Andrée Arago et Gaëlle Germis) et l'AFB (Pierre-Marie Chapon) en collaboration avec les Fédérations de pêche de Bretagne. Cette méthode permet de suivre les populations d'anguilles selon un plan d'échantillonnage déterminé par la largeur du cours d'eau. 30 points de 30 secondes minimum sont échantillonnés sur des secteurs où les hauteurs d'eau ne dépassent pas 60 cm.

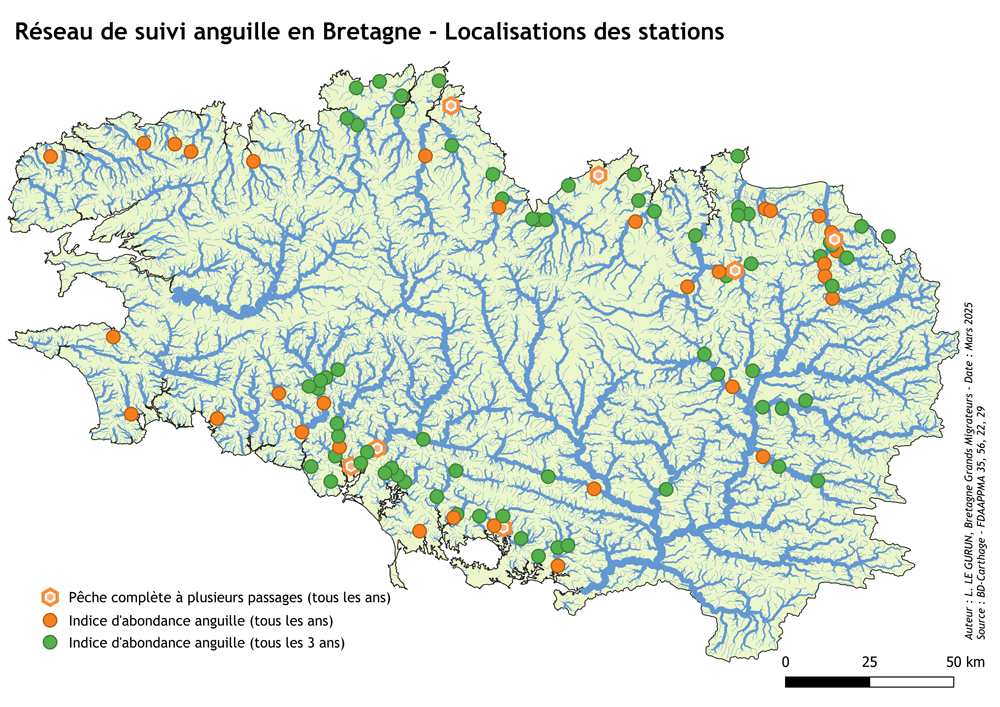

Le RSA breton est composé d'une centaine de stations dont 40% sont échantillonnées tous les ans et 60% tous les 3 ans. Le réseau est dans une phase d'initialisation et est susceptible d'évoluer les prochaines années (choix des stations, localisation...). Certaines stations sont également échantillonnées selon le protole de pêche complète à plusieurs passages (7 stations).

Répartition des stations du réseau spécifique anguille breton (Source : L. Le Gurun - BGM, 2025)

Description de l'indicateur

L'objectif du réseau de suivi est de suivre les variations interannuelles du stock d'anguilles sur les cours d'eau bretons.

Les données utilisées

Le modèle de prédiction des anguilles

Dans le cadre de l'état des lieux de la population d'anguilles, un bassin a été échantillonné par département chaque année. Hormis dans le Finistère où cet état des lieux se poursuit, des stations ont été définies dans les autres départements et sont échantillonnées en moyenne tous les 3 ans pour suivre la population d'anguilles. Les stations ne sont donc pas été pêchées tous les ans.

Un modèle a été utilisé pour prédire le nombre potentiel d'anguilles sur les stations les années non suivies. Plusieurs modèles ont été testés :

- Le Modèle Linéaires Généralisé (GLM) sur les effectifs (N) : ce type de modèle, s’utilisant sur des données de types comptage ou binaires (présence/absence), évalue les effets d’une ou plusieurs variables prédictives, l’année et/ou la station, sur des données réponse, ici le nombre de d’anguilles.

- Le Modèle Linéaire Généralisé à effets mixtes (GLMM) sur les effectifs (logN) : ce type de modèle teste à la fois des effets fixes (même effet sur toute la population) et des effets aléatoires, comprenant notamment les effets de dépendance entre les différentes variables explicatives.

- Le Modèle GLS pour tester l’autocorrélation.

Le modèle utilisé pour prédire le nombre d'anguilles est : lme(log(effectif d'anguilles) ~ station, random= ~ 1|année. A partir de ce modèle est prédit chaque année un indice régional, correspondant au log(effectif d'anguilles).

Les règles d'interpérétation de l'indicateur

La moyenne européenne du recrutement d'anguilles jaune est basée sur un modèle construit à partir de données historiques datant pour les plus anciennes de 1950, c'est-à-dire avant l’effondrement des stocks de la population d’anguilles (modèle GLM : effectif ~ année + site).

En vue de reconstituer l'évolution de l'indice breton depuis 1950, l'indice breton et l'indice européen ont été corrélés annuellement sur les années de suivi. A partir du pourcentage moyen de corrélation entre 2007 et 2022, l'indice breton a été reconstitué à partir de 1950.

- ETAT TRES BON : la valeur est supérieure à 80% de la référence

- ETAT BON : la valeur se situe entre 60 et 80% de la référence

- ETAT MOYEN : la valeur se situe entre 40 et 60% de la référence

- ETAT MAUVAIS : la valeur se situe entre 20 et 40% de la référence

- ETAT TRES MAUVAIS : la valeur est inférieure à 20% de la référence

- En forte hausse : la valeur annuelle a augmenté de plus de 20% par rapport à la moyenne interannuelle

- En hausse : la valeur annuelle a augmenté entre 5 et 20% par rapport à la moyenne interannuelle

- Stable : la valeur annuelle se situe entre - 5 et +5% de la moyenne interannuelle

- En baisse : la valeur annuelle a diminué entre 5 et 20% par rapport à la moyenne interannuelle

- En forte baisse : la valeur annuelle a diminué de moins de 20% par rapport à la moyenne interannuelle

La fiabilité de l'indicateur

L'indicateur est considéré comme fiable. La méthode de pêche utilisée pour le suivi des indices d'abondance anguilles est standardisée. Elle vise d'ailleurs tous les habitats et les classes de taille d'anguilles. Chaque station est de plus pêchée chaque année à la même période.

Quant aux prédictions, la densité dépendance comme la présence d’obstacles n'ont pas été testées. Ces variables peuvent pourtant influencer les abondances et la répartition des anguilles et représentent donc un biais dans la méthode. Ceci étant, l'analyse des résidus ne traduit pas de tendance particulière.

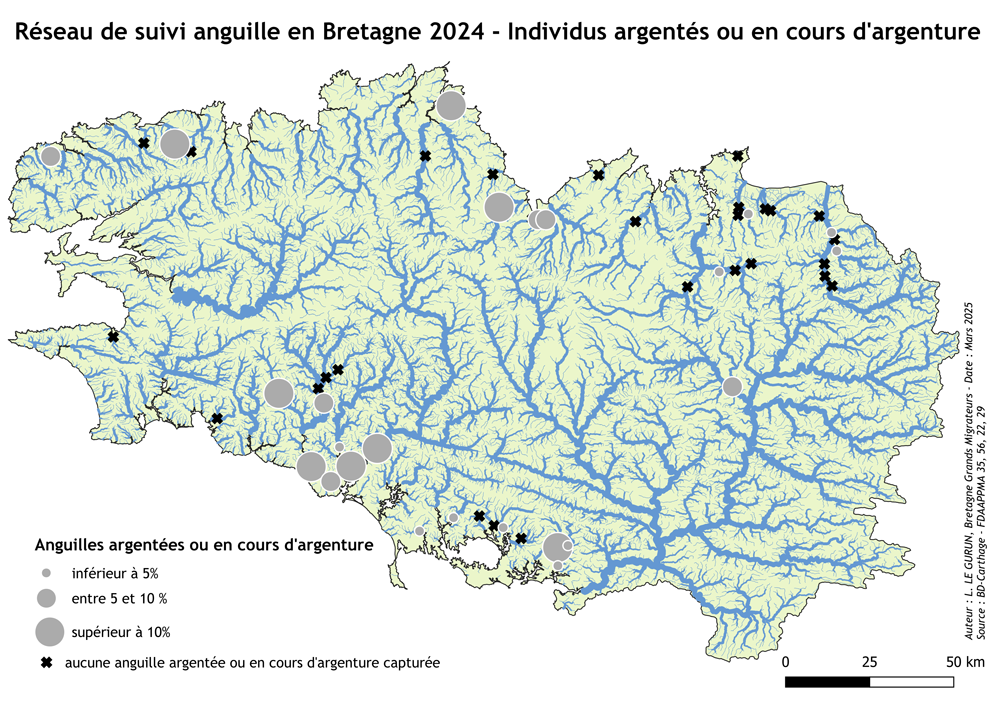

Résultats du suivi spécifique anguille sur les cours d'eau bretons

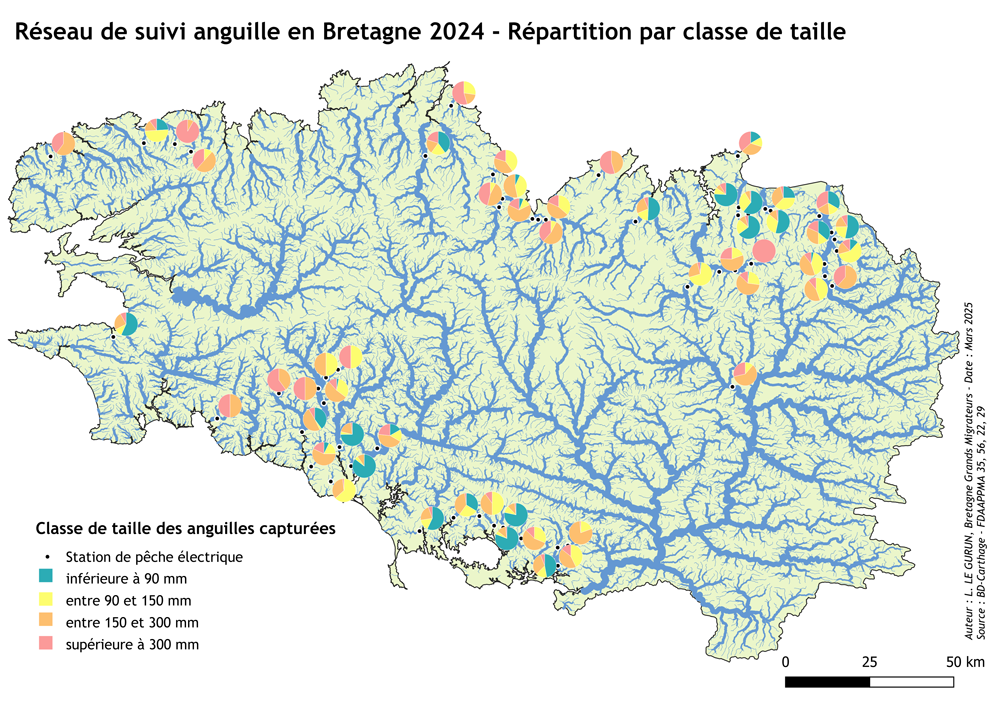

| La répartition par classe de taille des anguilles, très hétérogène entre stations, est fortement dépendante des habitats échantillonnés et de leur qualité, de la présence d'obstacles en aval et aussi du stock d'anguilles en place (phénomène de densité-dépendance). Sur les 24 stations, plus de 40% sont des individus dont la longueur est inférieure à 90 mm. Mais, 4 stations représententent à elles-seules 50% de cette classe de taille (Biez Jean, Gouyanzeur, Marle et Saint-Eloy). |  |

Le suivi de la population d'anguilles en Bretagne avait pour objectif jusqu'en 2023 d'établir un état des lieux de la population d’anguilles en Bretagne, de la suivire sur les bassins déjà échantillonnés et d'obtenir une tendance de l’état de la population.

Télécharger la fiche régionale du suivi du stock en place d'anguilles 2023

Télécharger la fiche régionale du suivi du stock en place d'anguilles 2022

Télécharger la fiche régionale du suivi du stock en place d'anguilles 2021

Télécharger la fiche régionale du suivi du stock en place d'anguilles 2020

Télécharger la fiche régionale du suivi du stock en place d'anguilles 2019

Consulter la visualisation interactive des indices d'abondance anguille par bassin

Le tableau de bord ci-dessous est interactif ; il vous suffit de choisir l'année et le bassin pour visualiser et télécharger les résultats. En cas de difficultés d'affichage, accéder au module interactif sur Tableau public : page 1 / page 2